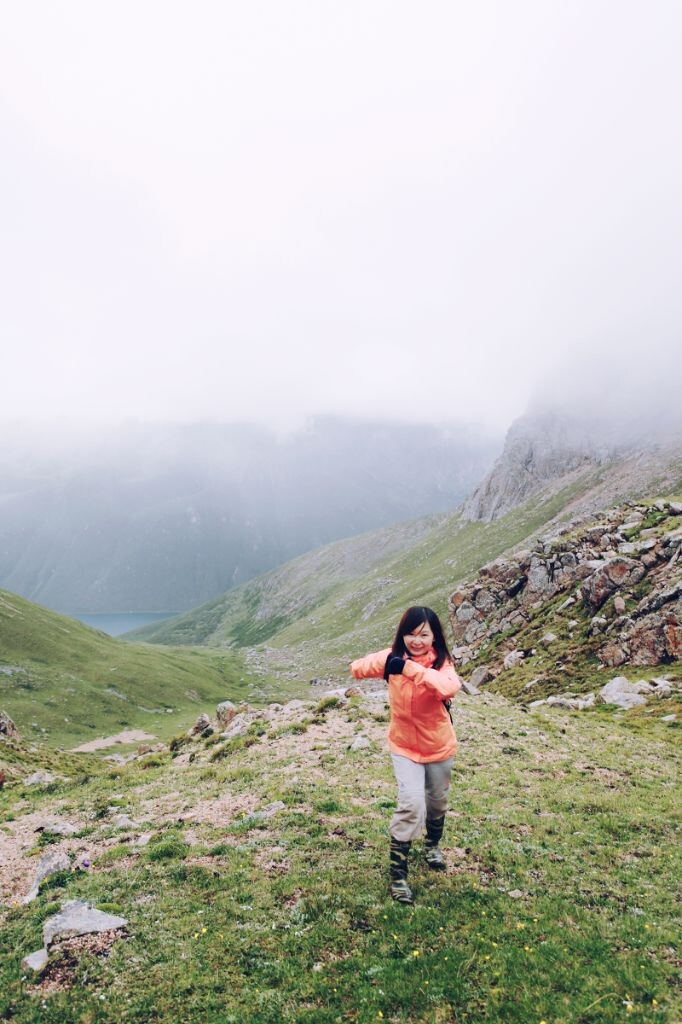

我也露个脸

婴

我也露个脸

婴